Иван Дорохов

- Должность: Эксперт по медицинскому оборудованию

- Стаж работы: с 2010 года

Новые возможности оценки артериальной ригидности – раннего маркера развития сердечно-сосудистых заболеваний

Материалы симпозиума

XIV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство» 19 апреля 2007 г., Москва

Под редакцией академика РАМН, профессора А. И. Мартынова

Москва 2007

УДК

Новые возможности оценки артериальной ригидности – раннего маркера развития сердечно-сосудистых заболеваний. Материалы симпозиума. – М.: Издательский дом «Русский врач», 2007. – 48 с.

Под редакцией академика РАМН, профессора А.И.Мартынова

Материалы симпозиума изданы при поддержке компании ЗАО «ЛассаМед».

ISBN

© Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «МГМСУ РОСЗДРАВА», 2007

© Оформление «Издательский дом «Русский врач», 2007

Содержание

Уважаемые коллеги!

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Здоровье» в ходе работы конгресса «Человек и лекарство» большое внимание было уделено вопросам усиления профилактической направленности здравоохранения, организации доступности высокотехнологичной помощи населению России. В частности, рассматривались вопросы первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистой патологии. Данная группа заболеваний является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в нашей стране и во всем мире. Современная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы и своевременное лечение могут существенно снизить риск развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и способствовать увеличению продолжительности жизни.

Метод измерения артериального давления, открытый Н.C. Коротковым сто лет назад, сегодня развивается и приходят новые технологии, позволяющие оценивать ригидность сосудов. Эти инновационные подходы открывают возможности более ранней диагностики атеросклеротического поражения сосудов. В связи с этим все большее практическое значение приобретает поиск методов, позволяющих исследовать новые факторы риска развития и осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Появившиеся в последние годы принципиально новые технологические возможности способствуют внедрению в клиническую практику инновационных методов исследования сердечно-сосудистой системы, среди которых особое место занимает изучение показателей жесткости или ригидности сосудистой стенки методом фотоплетизмографии. Неинвазивность исследования, его информативность и высокий уровень чувствительности и специфичности позволяет рассматривать его, как один из наиболее перспективных диагностических методов исследования сердечно-сосудистой системы.

Опубликованные материалы симпозиума представляют большой интерес для практических врачей и научных сотрудников, работающих в различных областях медицины.

А. Г. ЧУЧАЛИН

Президент конгресса «Человек и лекарство», академик РАМН, профессор, главный терапевт Минздравсоцразвития РФ, директор ФГУ НИИ пульмонологии Росздрава

Предисловие

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности населения развитых стран. Поэтому раннее выявление факторов риска и начальной, доклинической стадии заболеваний представляет собой актуальную проблему в кардиологии. Ряд крупных исследований последнего десятилетия показал, что жесткость артерий является независимым предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистой смертности в популяции. Особенно важно, что ее прогностическая ценность высока на доклинических стадиях развития заболеваний.

Сосуды – один из главных органов-мишеней, который поражается при различных заболеваниях. Изменения сосудистой стенки отмечаются при артериальной гипертензии, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности, атеросклерозе, старении.

В последних рекомендациях Европейского общества гипертензии (ESH) и Европейского общества кардиологии (ESC)–2007 по проблеме артериальной гипертензии параметрам жесткости сосудистой стенки уделяется большое внимание. Данные показатели включены в число тестируемых параметров при поиске субклинического поражения органов-мишеней при артериальной гипертензии (АГ), а также факторов, серьезно влияющих на прогноз у пациентов с АГ.

Методы оценки эластичности или жесткости артерий приобретают все большую популярность, так как они позволяют оценивать не только структуру, но и функцию сосудов. Для оценки структурно-функционального состояния крупных сосудов применяются прямые визуализирующие (УЗИ, МРТ) и непрямые методики (контурный анализ пульсовой волны, плетизмография, сфигмография, пульсоксиметры и др.). Несомненно, в клинической и амбулаторной практике наиболее привлекательными являются неинвазивные, доступные и легко воспроизводимые методики.

В данном сборнике представлены материалы докладов симпозиума «Новые возможности оценки артериальной ригидности – раннего маркера развития сердечно-сосудистых заболеваний», под председательством академика РАМН, проф. А.Г. Чучалина и академика РАМН, проф. А.И. Мартынова, который состоялся в рамках XIV Российского национального конгресса «Человек и лекарство», г. Москва. В симпозиуме

приняли участие специалисты из разных регионов России, занимающиеся проблемами артериальной гипертензии, атеросклероза, заболеваний коронарных артерий, состояния сердечно-сосудистой системы у женщин в менопаузе. Обсуждались возможности и перспективы неинвазивной методики оценки артериальной ригидности сосудов – контурного анализа пульсовой волны на базе прибора Pulse Trace PCA2 (Micro Medical, Великобритания) при оценке артериальной ригидности и сосудистого тонуса, кардиоваскулярного риска и эффективности лечения. Особое внимание уделялось вопросам достоверности полученных результатов и их клинического применения в повседневной практике специалистов – кардиологов, терапевтов, эндокринологов и врачей др. специальностей.

А. И. МАРТЫНОВ

академик РАМН, профессор

Артериальное давление и артериальная ригидность в 21-м веке Теренс Мартин

Micro Medical Ltd, Великобритания

Достоверный мониторинг АД и правильная постановка диагноза – один из главных факторов, вносящих свой вклад в развитие сердечнососудистой болезни.

Традиционно принятый рутинный осциллометрический метод измерения АД в плечевой артерии при обследовании пациента является столпом современной медицины для последующей оценки риска, подборе антигипертензивных препаратов, оценки их эффективности и адекватности лечения. Однако, несмотря на его глобальное принятие, к измерениям АД в плечевой артерии нужно подходить с осторожностью, так как диагностические и терапевтические заключения, основанные на результатах данного метода измерения, могут быть ошибочными.

Точность осциллометрических приборов имеет свои ограничения. Отсутствует стандартизованная методика измерения артериального давления. Погрешность измерения давления методом Короткова соответствует:

• ? ± 5мм рт.ст. для среднего (FDA);

• ? ± 8мм рт.ст. для систолического и диастолического (FDA).

Метод Короткова имеет погрешность, аналогичную инвазивным методам измерения АД. Таким образом, погрешность систолического и диастолического АД может составлять ±16 мм рт. ст. от истинного реального АД.

Эффект «белого халата» и «маскированная» гипертензия вносят существенный вклад в получение недостоверных данных.

К результатам неинвазивного измерения АД необходимо подходить с осторожностью и принимать во внимание, кто и при каких условиях производил измерение АД [1,2,3]. Единичные клинические измерения АД являются недостоверными и могут приводить к ошибкам при постановке диагноза и ятрогенным осложнениям, поэтому необходимо искать подтверждение наличия повреждений органов-мишеней: ретинопатии, альбуминурии, увеличения креатинина, гипертрофии левого желудочка, увеличения размеров левого предсердия, микроальбуминурии, изменения пульсовой волны или времени распространения пульсовой волны, эндотелиальной дисфункции [4].

Для преодоления и исключения эффекта «белого халата» было предложено проводить измерения АД самим пациентом в домашних условиях, тем самым возложить ответственность за свое здоровье на па

циента. Измерение артериального давления в домашних условиях получило всеобщее одобрение [5]:

• ? преодоление эффекта «белого халата»;

• ? усреднение большого количества записей приводит к уменьшению случайных ошибок и некоторых ограничений осциллометрического метода.

Все большее распространение и поддержку находит мониторирование АД в домашних условиях. Рассмотрим другие параметры, такие как ригидность крупных артерий и центральное АД.

Артериальная ригидность Артериальная ригидность – изменение диаметра сосуда в ответ на изменение давления (см/мм рт.ст.). Артериальная ригидность напрямую связана со скоростью распространения пульсовой волны – Pulse Wave Velocity (PWV), показатель которой является «золотым стандартом» измерения артериальной ригидности и независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности у пациентов:

• с сахарным диабетом II типа: Cruickshank K et al. // Circulation, 2002;

• пожилых: Meaume S. et al. // Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2001;

• с артериальной гипертензией: Laurent S. et al. Hypertension, 2001;

• с ХПН: Blacher J et al. // Circulation, 1999;

• получающих препараты, влияющие на ригидность: Mahmud & Feely. Cardiovas. Ther., 2003. PWV(carotid/femoral) стал «золотым стандартом» измерения артериальной ригидности.

На данный момент для оценки артериальной ригидности применяется целый ряд параметров, который представлен в таблице 1. С помощью метода «золотого стандарта» и методов, описанных ниже, определяют время распространения пульсовой волны между сонной и бедренной артериями, отношение времени распространения пульсовой волны к расстоянию между двумя исследуемыми отрезками в м/сек. Однако, несмотря на определенные трудности, возникающие при регистрации качественного сигнала пульсовой волны сонной или бедренной артерии, данный метод является достоверным методом оценки артериальной ригидности крупных сосудов и стандартом, относительно которого должны оцениваться другие измерения. На данный момент существует потребность в альтернативном параметре, характеризующем артериальную ригидность, который можно применять не только в клинических, но и амбулаторных условиях.

Таблица 1

Параметры артериальной ригидности

Центральное систолическое давление

Для оценки нагрузки левого желудочка и эффективности терапии клиницисту недостаточно измерения АД в плечевой артерии.

Как известно, по мере удаления от сердца, продвижения от восходящей аорты к периферии отмечается увеличение САД, а ДАД, хотя и незначительно, но снижается, вследствие чего возрастает и пульсовое давление (рис. 1) [8, 9], что связано с волной отражения. В плечевой артерии среднее и ДАД уменьшается ~1мм рт. ст. Вследствие этого САД и ПД выше на ногах и руках, чем в нисходящей аорте. Повышение систолического давления зависит от:

• возраста;

• частоты сердечных сокращений, положения тела, пробы Вальсавы;

• приема вазодилататоров (нитропрепараты GTN снижают центральное систолическое давление на 20 мм рт ст., не влияя на периферическое сопротивление и систолическое давление в плечевой артерии).

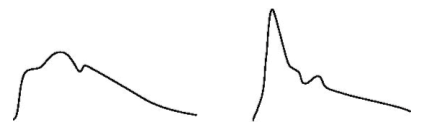

Рис. 1. Пульсовое давление увеличивается к периферии. Слева – пульсовая волна давления в восходящей аорте, справа – а. radialis

Вот почему манжеточное давление в плечевой артерии далеко не всегда соответствует давлению в нисходящей аорте. А поскольку величина САД именно в аорте определяет постнагрузку и массу миокарда левого желудочка, корреляция между уровнем САД на плече и показателями смертности имеет более опосредованный характер в сравнении с САД в аорте. Таким образом, центральное АД:

• наиболее чувствительный индикатор сердечной нагрузки;

• различные классы антигипертензивных препаратов по-разному влияют на центральное АД в аорте, при сопоставимом эффекте на уровень АД в плечевой артерии;

• центральное систолическое АД наиболее чувствительный индикатор нагрузки на левый желудочек, зависит от структурно-функциональных изменений сосудистой стенки.

Гипотензивные препараты могут существенно различаться по влиянию на давление и гемодинамику в аорте, несмотря на одинаковое воздействие на артериальное давление в плечевой артерии.

Останавливаясь на последнем пункте, AHA в ноябре 2005 г. опубликовала результаты исследования CAFE, 2073 пациентов с АГ были разделены на группы в зависимости от терапии:

• амлодипин/периндоприл;

• атенолол/тиазид.

Исследование Conduit Artery Function Evaluation (CAFE) явилось подисследованием Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) и включало 2073 пациента. В исследовании ASCOT сравнивали традиционный режим терапии (b-блокатор±диуретик) и новый режим (антагонист кальция ± ИАПФ). В декабре 2004 г. исследование ASCOT было досрочно завершено. Были выявлены явные преимущества комбинации антагониста кальция с ИАПФ перед традиционными антигипертензивными средствами. Так, частота случаев смерти от всех причин была ниже на 11%, нефатального инфаркта миокарда – на 13%, всех случаев смерти по сердечно-сосудистым причинам – на 24%, фатальных и нефатальных инсультов – на 23% по сравнению с атенололом/тиазидом.

Снижение АД в плечевой артерии было сопоставимым в обеих группах, однако только в группе амлодипин/периндоприл выявлено существенное снижение центрального систолического давления, что заметно отразилось на конечной точке исследования.

Данное исследование показало наибольшую значимость показателя центрального АД над общепринятым показателем АД в плечевой артерии. Центральное АД может быть независимой детерминантой клинических исходов.

Учитывая клиническое значение показателей артериальной ригидности, встает вопрос: почему до настоящего времени методики измерения артериальной ригидности и PWV не стали рутинными в обычной практике? Вопервых, лишь относительно недавно появились ссылки на результаты исследований и, во-вторых, метод измерения артериальной ригидности «золотой стандарт» является достаточно трудоемким и дорогостоящим, требующим специального обучения персонала, как показано выше в таблице 1.

Существуют ли альтернативные методы оценки артериальной ригидности и центрального артериального давления в амбулаторной практике? Измерение центрального систолического давления и оценка ригидности крупных артерий в клинике стало возможным и доступным благодаря приборам, основанным на анализе контура пульсовой волны в пальце или запястье. Научное обоснование использования такого устройства представлено ниже.

Контурный анализ пульсовой волны

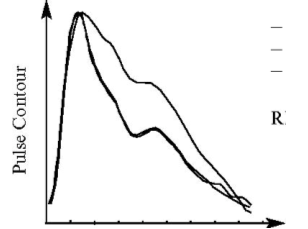

Кривая давления в а.radialis и волна цифрового пульсового объема пальца (DVP), полученная с помощью фотоплетизмографического датчика, довольно близки, но имеют разную форму, как представлено ниже на рис. 2. Однако при преобразовании DVP в радиальный контур давления была выявлена высокая корреляция информации, содержащейся в обеих формах волны.

digital volumt pulse

Radial pulse

Reconstructed radial

pressure RMS error = 1,24 mmHg

0102030405060708090

Рис. 2. Корреляция между кривой давления и кривой объема пальца

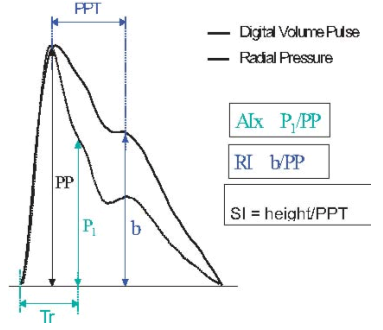

Обе пульсовые волны являются результатом суммации прямой и отраженной волн, однако расчетные индексы из соответствующих контуров имеют свои отличия. С помощью кривой радиальной пульсовой волны давления анализируется систолическая часть контура и рассчитываются параметры AIx и Tr (см. рис. 3). Высота систолического пика пульсовой волны зависит не только от артериальной ригидности и сосудистого тонуса, но также от других сердечно-сосудистых параметров, включая время изгнания и ЧСС. С помощью цифрового пульсового объема (DVP) анализируется контур пульсовой волны, соответствующий диастоле, который, в свою очередь, зависит от времени и амплитуды волны отражения, напрямую зависящую от ригидности крупных артерий и сосудистого тонуса, и рассчитываются параметры RI и PPT (SI). Важно отметить, что кривая DVP менее информативна поздней систолы, поэтому параметр AIx не может быть столь полезен при анализе DVP.

Рис.3. Параметры, рассчитываемые при контурном анализе пульсовой волны

Отмечается высокая корреляция между показателем SI и показателем PWVcf [11] – «золотым стандартом» измерения артериальной ригидности, заболеваниями коронарных артерий [12] и толщиной интимы медиа.

Контурный анализ пульсовой волны является простым и доступным методом оценки артериальной ригидности крупных артерий в клинических условиях.

Резюме

1. Значимость показателя артериальной ригидности в клинической практике неоспорима.

2. В настоящее время существуют новые приборы, позволяющие измерять артериальную ригидность в клинических условиях.

3. Новый подход к объективной оценке эффективности препаратов.

Результаты спирометрии содержат большую информацию о легких. Совместно с графическим представлением теста они могут давать полную информацию для диагностики и мониторинга заболеваний легких.

скачать документ в pdfФурман Е.Г.,

Профессор кафедры педиатрии, доктор медицинских наук, член ERS

Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава